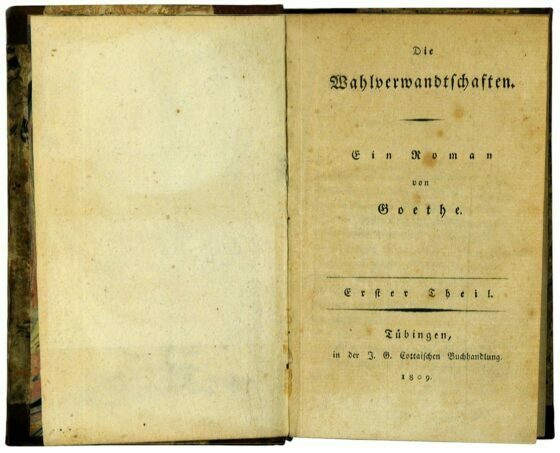

„Die Wahlverwandtschaften“ (1809) von Goethe gelten einigen als der beste deutsche Roman, der je geschrieben wurde. Er ist aber auch schwer fassbar. Mit diesen 5 Fragen versteht man ihn besser.

Der Inhalt der „Wahlverwandtschaften“ ist schnell erzählt: Eduard, ein selbstbewusster und etwas verzogener „Baron im besten Mannesalter“ und die etwas ältere und lebensklügere Charlotte leben auf einem Landhaus in guten Verhältnissen. Sie waren in jungen Jahren ein Paar, mussten sich aber für Ehearrangements trennen und konnten als Witwer endlich zusammengekommen. Ihr Paaridyll wird unterbrochen, als sie sich zwei Gäste ins Haus holen: Den Hauptmann, einen Freund Eduards, der unverschuldet anstellungslos geworden ist und Charlottes Nichte Ottilie, die in einer Pension unterrichtet wird und nicht weiterkommt. Auch wenn Charlotte zunächst skeptisch ist, scheint sich die Aufnahme der beiden Gäste auszuzahlen: Der Hauptmann beweist sich als tatkräftiger Architekt des Anwesens und Ottilie wird zur Haushaltschefin.

Eher beiläufig stellt der Hauptmann eines Abends eine Erkenntnis der neueren Naturwissenschaft vor, das Prinzip der „Wahlverwandtschaft“. Es besagt, dass sich bei dem Zusammentreffen von bestimmten Stoffen deren Einzelelemente herauslösen und neue Beziehungen eingehen, diese also ‚wählen‘. Und dieses Prinzip wird zum Leitmodell des Romans: Aus der vorhandenen Verbindung Charlotte-Eduard lösen sich die beiden Elemente heraus und verbinden sich mit ihren Gegenstücken, also dem Hauptmann und Ottilie. Während aber die Älteren ihrer Liebe entsagen, tun das die Jüngeren nicht. In einem Versuch der Wiedergutmachung haben Eduard und Charlotte noch einmal Sex, denken dabei aber an ihre Wunschpartner. Aus dieser Nacht wird später ein Kind hervorgehen, Otto, der zwar die biologischen Eltern Eduard und Charlotte hat, aber aussieht wie der Hauptmann und Ottilie.

Dies alles nimmt natürlich kein gutes Ende. Noch bevor Otto geboren wird, verlassen der Hauptmann und Eduard das Anwesen. Der Hauptmann findet einen neuen Beruf und entsagt damit auch räumlich der Beziehung zu Charlotte und Eduard, wütend darüber, dass Charlotte von ihm das Gleiche verlangt und überrascht von der Schwangerschaft, flieht aufs Schlachtfeld. Ein Jahr leben die beiden Frauen allein auf dem Anwesen, Otto wird geboren, sie organisieren die Neugestaltung des Gutes, bewirten einige adlige Gäste und vertreiben sich mit Abendunterhaltung die Zeit.

Als Eduard zurückkommt, möchte er sich scheiden lassen und schlägt dem Hauptmann, inzwischen Major, vor, mit Charlotte und dem Kind auf dem Gut zu leben, während er mit Ottilie verreist. Widerwillig stimmt der Hauptmann zu und Eduard macht sich auf die Suche nach Ottilie, die er, zusammen mit Otto, zufällig an dem neu angelegten See des Landgutes

findet. Sie umarmen sich stürmisch und Eduard erzählt ihr von seinen Plänen. Sie eilt nach Hause, um zu erfahren, wie Charlotte auf den Vorschlag des Hauptmanns reagiert hat und will dabei über den See rudern. Dabei entgleitet ihr Otto und ertrinkt …

Die vier Figuren reagieren unterschiedlich auf den Tod des Kindes: Charlotte fühlt sich schuldig und will sich zwar von Eduard scheiden lassen, gibt dem Hauptmann jedoch kein Heiratsversprechen; Eduard wirbt umso heftiger um Ottilie, die sich wiederum für Ottos Tod bestrafen will und ihn abweist. Als dieser sich ihr aber ungebeten noch einmal nähert, hört sie auf zu essen und verhungert schließlich. Eduard stirbt kurz darauf aus Lebensmüdigkeit. Was mit Charlotte und dem Hauptmann geschieht,

bleibt offen, man kann sich aber kaum vorstellen, dass sie noch zusammenkommen werden.

Wir treffen Eduard und Charlotte dabei, wie sie sich mit der Umgestaltung ihres Landgutes beschäftigen. Die beiden waren bereits mit anderen Partnern zwangsverheiratet und mussten warten, bis diese starben, um zu guter Letzt doch noch zu heiraten. Das ist ein Happy End. Der Roman zeigt also ein Leben nach dem Happy End. Er kann deshalb auch als Eheroman verstanden werden, der die Schwierigkeiten und Verletzungen des Ehelebens vorführt: Der Mann verguckt sich in eine Jüngere; die Frau verliebt sich in einen Mann, der die gleichen Hobbies wie sie teilt; die Partner schlafen miteinander und denken dabei an andere. Die Wahlverwandtschaften bleibt aber nicht bei der Beschreibung von Paarproblemen stehen. Er versucht vielmehr damit den Gefühlshaushalt einer Umbruchszeit einzufangen. Da gibt es den Hauptmann und Charlotte, die noch den Forderungen des aufgeklärten Adels und Bürgertums folgen, Gefühle im Zaum zu halten. Dann gibt es Eduard, der für sich absolute emotionale Freiheit und Schwärmerei beansprucht. Und dann gibt es die emotionale, orientierungslose Ottilie, bei der Mäßigung mit Leidenschaft ringt. Diese Gefühlsnuancen lotet der Roman aus und führt sie feinsinnig vor Augen. Er ist somit zwar sehr seiner Zeit verhaftet, verallgemeinert die Schilderung jedoch so, dass man Muster erkennt, die auch heute noch gelten.

Happy Ends kann man auch am Romanende finden. So ist es theoretisch zumindest möglich, dass der Hauptmann und Charlotte noch zusammenkommen. Dann würde der Roman die tragische Vorgeschichte zu einer Fortsetzung erzählen, wodurch das Happy End, das an seinem Anfang steht, Risse bekommt. Das weist auf die besondere Rolle von Wiederholung und Variation hin, die in Frage 3 zur Sprache kommen wird. Das Romanende stellt zudem ein weiteres Happy End in Aussicht: „So ruhen die Liebenden nebeneinander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe aus sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen.“ Eduard und Ottilie erleben also ein glückliches Ende nicht nur im Tod, sondern auch noch in der Auferstehung. Doch was sagt das vor dem Hintergrund der Geschichte aus? Deutet sich darin eine endgültige Versöhnung an oder liegt darin doch bitterböse Ironie, wenn sich die beiden in der Ewigkeit ein ödes Eheleben teilen müssen?

Das macht uns für den mehrdeutigen Status der Religion in diesem Roman aufmerksam. So gibt es einen Pfarrer mit dem sprechenden Namen „Mittler“, der versucht Eduard und Charlotte zu versöhnen. Die Kirche wird von dem Ehepaar reicht beschenkt und erteilt den Witwern einen neuen Segen. Ottilie weist Parallelen zur gleichnamigen Heiligen auf. Obwohl religiöse Zusammenhänge also immer wieder auftauchen, bewegt sich der Roman nicht in einem theologischen Rahmen, in dem alle persönlichen Entscheidungen vor Gott zu bestehen haben. Vielmehr müssen die Figuren ihre Entscheidungen vor dem Hintergrund individueller Bedürfnisse, den Wünschen ihrer Mitmenschen und gesellschaftlicher Verpflichtungen abwägen. Das ist natürlich ein zentrales Thema der Goethezeit, die Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik und Romantik umfasst. Damit führt der Roman das Dilemma des modernen Menschen vor Augen, der sich zwischen Glauben, Vernunft und Gefühl zerreißt. Dass der Roman sich nicht eindeutig positioniert, ist seine Stärke, macht es aber auch so schwierig, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Dies ist der Grund, weshalb der berühmte Germanist David Wellbery einen Artikel zu den „Wahlverwandtschaften“ mit den Worten begann, dass er sich niemals einem deutschsprachigen Text so intellektuell „unterlegen“ gefühlt habe wie diesem. Goethe hielt den Roman hingegen für sein „bestes Buch“.

Beim ersten Lesen ist es einem vielleicht nicht sofort klar, aber die Figuren heißen alle ähnlich: Eduard hat als zweiten Vornamen „Otto“, der Hauptmann heißt ebenfalls so und auch das Kind von Charlotte und Eduard erhält diesen Namen. Sodann gibt es natürlich noch die weibliche Form: Ottilie. Eine Erklärung dafür besteht in einem Zeichenspiel, denn das, was die Namen (auch Charlottes) miteinander verbindet, ist die Buchstabenkombination „ott“, ein Anagramm von „tot“. Der Tod ist also in allen Figuren zugegen und als Vorausdeutung und permanenter Kommentar stets präsent.

Zu fragen ist dann allerdings, was dies, unabhängig von Wortspielereien, zu bedeuten hat und hier gäbe es beispielsweise zwei Erklärungsansätze. Der erste sieht darin eine grundlegende Moderne-Analyse, indem der Text damit etwas ausdrückt, was man auch die ‚Melancholie der Moderne‘ nennen könnte. Diese besteht in dem Wissen, dass allen Vorhaben und Projekten Endlichkeit zugemessen ist, denn mit dem Abbau des mittelalterlichen religiösen Weltbildes gingen auch Gewissheiten verloren, etwa die nach der Ewigkeit und damit gleichsamen Deckelung der Geschichte durch das Jüngste Gericht. Der offene Zeitstrahl des Fortschritts macht zwar Verbesserungen möglich, aber eben auch Veränderungen und Verabschiedungen unausweichlich, ohne diese jedoch in einem größeren Zusammenhang aufheben zu können. Im Roman werden immer wieder neue Vorhaben angegangen, seien sie etwa landschaftsbaulicher oder erotischer Art, und im Gespräch über die Wahlverwandtschaft in der Chemie wird die schnelle Überholtheit von Wissen angesprochen. Der zweite bezieht dies auf die Alchemie und er soll bei Frage 4 eine größere Rolle spielen.

Die Namen sind generell sprechend in dem Roman: Eduard steht für den „Reichtum“ und verweist damit auf dessen Herkunft und Verwöhnung; Charlotte kommt von „Carl“, also dem Mann schlechthin („Kerl“) und steht hier für die Ehefrau (allerdings in französischer Variante); Otto kommt von „ot“ oder „od“, also dem Besitz oder dem Ererbten und bezeugt damit überhaupt die Oberschichtenherkunft der Figuren; Ottilie verweist auch auf die Heilige „Odilie“, die Schutzpatronin des Augenlichts: Im ganzen Roman sind Augen besonders bedeutsam, es ist tatsächlich dasjenige, was Eduard an Ottilie besonders auffällt (man kann sogar, allerdings etwas bemüht, OTTO als konkretes Augenpaar mit Nase lesen). Und dann gibt es noch „Mittler“, den ehemaligen Priester, der nach einem Lottogewinn gleichsam zum Eheberater und Mediator, also Vermittler selbst, wird.

Zur Namensgebung: Es ist auffällig, dass die 4 bzw. 5 Hauptcharaktere (inkl. Kind) mit Vornamen bekannt sind und (fast) alle anderen Figuren mit ihren Funktionen oder Sozialpositionen: „Baron“, „Vorsteherin“, „Architekt“ etc. Nur dazwischen steht „Mittler“, dessen Nachname zugleich seinen ‚neuen‘ Beruf beschreibt.

Die zwei Teile verweisen auf ein Strukturprinzip des Romans, nämlich die Wiederholung und alles, was damit zusammenhängt. Man kann behaupten, dass der Roman die Wiederholung als ein generatives Prinzip verwendet, dies aber in unzählige Phänomene facettiert: als Verdoppelung und Spaltung, als Annäherung und Variation, als Entgegenstellung und Spiegelung, als Reihungsprinzip etc. Dies betrifft etwa: die wiederholt auftauchende Motive wie die Platanen (von jeher Todessymbole), Pappeln und Palmen; die Geburtstagsfeiern, die immer mehr zu Todesfeiern werden; die auftauchenden Rituale (Richtfest, Taufe etc.); natürlich die Namen, die selbst rekursiv sind (OT=TO); das Figurenpersonal, das sich gegenseitig ersetzt (im Wahlverwandtschaftsgleichnis), in dem gleichzeitig Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen (Ottilie und Luciane); die sich von Quasi-Identität zu Polarität hin entwickeln (Eduard und der Hauptmann); die sich auch paarweise spiegeln, etwa in Liebespaaren (der Graf und die Baronesse) und noch mehr.

Was der Roman damit macht, hier kann man etwa Wellbery folgen, ist, das symbolische Gefüge, das die ganze Welt in ihren Praktiken und Sprechweisen, ihren Diskursen und Vorstellungen, durchwirkt und zusammenhält, zu untersuchen und vor dem Hintergrund einer radikalen Modernisierung an der Epochenschwelle ‚um 1800‘ zum Gegenstand zu machen. In dieser Zeit wird das alte, von Schichten geprägte, Gesellschaftsmodell, durch das neue, von Funktionen geprägte, ersetzt, wodurch auch beispielsweise religiöse, politische und moralische Codes ihre Wirkungsmacht verlieren. Die Wiederholung hat dabei immer das Potential, zugleich zu affirmieren, also zu bestätigen, und zu unterminieren, also auszuhöhlen, und so kann man hier letztlich das Programm des Romans darin sehen, die symbolische Ordnung immer weiter durch Wiederholungsphänomene zu untersuchen und zu überprüfen.

Das Modell der Wahlverwandtschaft, das 1775 (auf Latein) bzw. 1782 (auf Deutsch) veröffentlicht wurde, und das das Neuarrangement von bereits verbundenen Elementen bei Hinzufügung neuer Kombinationen bezeichnet, taugt sich natürlich hervorragend für die vier Protagonist:innen, wie diese ja selbst zugeben und sich selbst an die Stellen ABCD setzen. Dabei ist die Wortwahl sogleich einleuchtend wie tendenziös, denn Elemente ‚wählen‘ natürlich nicht wie Menschen aufgrund von Vorlieben oder sonstigen Beweggründen. In dieser naturwissenschaftlichen ‚Wahlverwandtschaft‘ wird aber die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Notwendigkeit kontaminiert.

Einschränkend dazu sind jedoch mindestens 3 Punkte zu sagen:

Erstens ist das Modell zum Zeitpunkt der Niederschrift bereits überholt. Das sorgt für einen irritierenden Effekt, denn das Gespräch von Charlotte, Eduard und Hauptmann äußert ja gerade, dass wissenschaftlicher Wandel zu rapide abläuft, um mit ihm Schritt halten zu können. Das Modell, das 1782 up to date war, ist es 1809 nicht mehr.

Zweitens wird in der Passage ausführlich darauf hingewiesen, dass es sich um Übertragungen handelt, nicht nur von den Figuren selbst, die das Prinzip ja auf sich beziehen, sondern auch etwa von Eduard, der den Menschen einen „Narziß“ nennt. Der Hauptmann spricht von „schrecklichen Kunstworte[n]“ und zieht damit die Möglichkeit der Bezeichnung selbst in Zweifel. Außerdem verweist die Überkreuzung auf die antike Rhetorik, da bei Aristoteles als ein Modell des uneigentlichen Sprechens genau solche Ersetzungen vorgeschlagen wurden. (Bsp: ‚Abend‘ verhält sich zu ‚Tag‘ wie das ‚Greisenalter‘ zum ‚Leben‘, woraus folgt, dass man das Greisenalter ‚Lebensabend‘ nennen kann). In dem Prinzip der Wahlverwandtschaft wird also ebenfalls das Prinzip der Ersetzung und Neu-Erzeugung durch Bildlichkeit thematisiert, also die Frage des Symbolischen und seiner Aushöhlung gestellt.

Drittens hat sich das Wissenschaftssystem um 1800 noch nicht so klar ausdifferenziert wie heutzutage, die Disziplinen sind also noch nicht klar voneinander getrennt. Dies betrifft gerade die Chemie, die unter Antoine-Laurent Lavoisier schwindelerregende Fortschritte machte, bis dieser 1794 nach einem Schauprozess hingerichtet wurde. Goethe ist zwar zum einen ein Verfechter naturwissenschaftlicher Bemühungen, er hängt aber auch noch der Naturlehre an und vermutet deshalb Parallelen zwischen Welt und Geist. In die Rede von den Wahlverwandtschaften spielt deshalb noch sehr viel Alchemie hinein. In der beschriebenen Reaktion Kalziumkarbonat + Schwefelsäure → Kalziumsulfat + Kohlensäure lassen sich die vier Elemente Erde (Kalk), Wasser, Luft (Säure), Feuer (Schwefel) finden. Diese Elemente stehen nun wiederum mit den vier Protagonist:innen in Korrespondenz: Eduard = Erde (Gärtnerei), Charlotte = Luft (lüftet beständig), Hauptmann = Wasser (Schwimmer), Ottilie = Feuer (Licht und Feuerwerk). Vor diesem Hintergrund steht also der Versuch, ein Kind zu schaffen, das alle vier Elemente beinhaltet (gezeugt von Eduard und Charlotte, aber mit dem Aussehen des Hauptmanns und Ottiliens) als der Versuch in der Alchemie, ein „Opus Magnum“ zu schaffen (so nennt man es dort). Allerdings stirbt dieses versöhnende „Wunderkind“. Man kann auch in dieser alchemistischen Experimentalanordnung mit Menschen ein Versuch verstehen, eine geradezu phantastische symbolische Ordnung zu schaffen, die Neues und Altes miteinander verbindet. Doch dieses Vorhaben scheitert.

Zunächst einmal: Der Roman spielt in einem Zeitraum von ungefähr anderthalb Jahren. Dass die fiktive Welt jedoch so unberührt von der Weltgeschichte bleibt, soll nur vordergründig die „Zeitlosigkeit“ des Romans hervorheben. Es scheint ja schon klargeworden zu sein, dass er zentrale Verschiebungen einer Epoche vornimmt, aber dies in der Symbol- und Diskurswelt zeigt und nicht anhand von (letztlich oberflächlichen) historischen Ereignissen. Man kann dieses Unternehmen als ein Programm der Literatur selbst verstehen, als das einer Autonomieästhetik. Was bedeutet das? In einer Zeit, in der extrem viel passiert (bspw. Französische Revolution, Amerikanische Revolution, Napoleon), wird auf diesen Bezug dezidiert verzichtet und stattdessen eine Geschichte und eine Welt absolut gesetzt. Dies spricht der erste Satz ganz offen aus: „Eduard, so nennen wir einen Baron im besten Mannesalter“. Der Roman bringt zwar viel Diskursmaterial der Zeit auf (aus Wissenschaft, Kunst, Alltag etc.), aber all dies, um eine fiktive Welt zu schaffen. All diese Bereiche werden somit der Literatur untergeordnet, die dadurch Autonomiestatus beansprucht. Dies ist dann auch wieder historisch wichtig, weil so im Zeitalter der sich ausdifferenzierenden Wissensbereiche der Literatur ein eigener Raum zugewiesen wird. Diese Losgelöstheit kann auch einer der Gründe dafür sein, weshalb der Text so schwer zu greifen ist: Er hängt zwar an den Fäden der Realität, bewegt aber eher diese als umgekehrt.